イベント情報

子どもの権利研究会第20回勉強会報告書

地域共生社会 児童虐待について

日時 2025年9月13日(土) 14:30〜16:30

場所 江戸川区船堀コミュニティ会館

講師 なごみの家 一之江 所長 熊谷恵津子氏

参加者 12名

地域共生社会とは、支え・支えられる関係の循環

障害のある人もない人も支える人と支えを受ける人に分かれることなく共に支え合い会様々な人々の能力が発揮されている活力ある社会

⇒誰もが普通(ノーマル)に暮らせる共生社会を目指すことが「ノーマライゼーション」の理念です。

地域共生社会を目指していくために必要な4つの力

1.「自助」…自分で自分を助けること

2.「互助」…家族や友人、知人同士で助け合い生活上のインフォーマルな社会資源これは人々のプライベート上の自由意志による支え合いであり質の保証や費用に関する規則や制度はない。互助関係を築くには日ごろのコミュニケーションが要となる。例えば回覧板を回す、町会活動、地域のイベントへの参加など。しかし都市部では地域住民同士の繋がりが希薄になっている。防犯や災害時などには互助力の担う役割は大きい。

3.「共助」…制度化された相互扶助のこと。

4.「公助」…自助、公助、共助では対応出来ないこと(困窮等)に対して最終的に必要な生活保障を行う社会福祉制度のこと。

参加者達から多くの声が

地域の繋がりがとても希薄になっている。町会への加入も50%位になっている。

子どものいじめ問題は、いじめられている子の親も地域から嫌がらせを受けていることがあるようです。私の地域でも、ある組織の人達が意のままに地域を牛耳っており、自分達の意に沿わない人には酷い嫌がらせをし、自殺をされた方もいらっしゃいます。

私の家も3年以上前から回覧板等が一切廻ってきておりません。

江戸川区には外国人がとても多いですが、地域との繋がりがあまり考えられないようです。この様な問題は、私たちがもっと様々な取り組みを考え、健全な地域共生社会を目指し改善して行かなくてはいけないことだと思います。

地域をつなぐなごみの家は江戸川区には9か所あります。いつでも気軽にお立ち寄りください。

なごみの家 北小岩

住所 北小岩6-17-9

電話 03-3672-7753

FAX 03-5876-7755

なごみの家 小岩

住所 東小岩5-19-8

電話 03-3658-4753

FAX 03-3658-4753

なごみの家 松江北

住所 中央2-13-12

電話 03-3652-4753

FAX 03-3652-4753

なごみの家 鹿骨

住所 鹿骨1-54-2

電話 03-3670-4753.

FAX 03-3670-4753

なごみの家 小松川平井

住所 平井1-9-6

電話 03-5858-9753

FAX 03-5858-9783

なごみの家 一之江

住所 一之江4-1-18

電話 03-5661-6753

FAX 03-5661-6754

なごみの家 瑞江

住所 江戸川2-33-18

電話 03-5636-7753

FAX 03-5636-7762

なごみの家 葛西南部

住所 清新町2-7-20 東京福祉専門学校内

電話 03-5659-0753

FAX 03-5659-0755

なごみの家 長島桑川

住所 東葛西6-34-1

電話 03-3680-2753

FAX 03-3680-2753

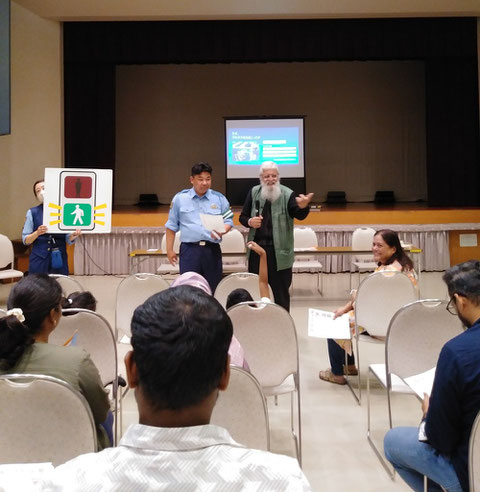

葛西警察署による外国人対象の

日本での自転車並びに自動車での交通安全指導の講習会

日時 2025年8月16日(土) AM10:00〜12:00

場所 江戸川区清新町コミュニティ会館

講師 葛西警察署交通課 警部補 吉野 聡 氏、巡査長 村上 泉 氏

通訳 インド人協会会長 Mr.chandrani 氏

昨年に引き続き、今年も外国人対象の日本での交通ルールの講習会を開催させていただきました。

昨年は自転車のみの講習会でしたが、今年は中国人の知人から、「最近、中国人が日本でレンタカーを借りて、たくさん事故を起こしてる」とお聞き致しましたので、今年は自転車並びに自動車での交通ルールの講習会を開催させていただきました。

講習会終了後も参加者の皆様は、しばらく吉野係長や村上巡査長に様々な質問をされておりました。その様子を拝見しておりましたが、日々、外国人の皆様は、様々な不安を抱えながら生活をされていらっしゃることと拝察致しました。

外国人の中には交差点の渡り方も分からない方もいらっしゃるそうです。

来年は年2回ほど講習会を企画させていただけたらと思いました。

昨年に引き続き、吉野係長、村上巡査長、インド人協会会長チャンドラニ様、有り難うございました。

こどもの権利研究会第19回勉強会報告

ヤングケアラーについて

日時 2025年5月31日(日) 14:30~16:30

場所 江戸川区船堀コミュニティ会館 集会室1

講師 柏瀬健有氏

参加 7名

ヤングケアラーとは進学や就職と言った人生の節目、成長期のとても大切な時期にありながら介護の必要な家族がいるために学校に行くことができない子どもたち。その様な子どもたちが高校生で24人に1人、中学生で17人に1人、小学生で15人に1人くらいはいるそうです。その様な子どもたちが他の子どもや若者と同じライフチャンスを持つことが出来るように支援していく活動を「ケアラーパートナー 木の根っこ」の方たちがされていらっしゃいます。しかし、この問題は家庭内の問題であり外からは見えにくく、ケアラー本人も「家族だからあたりまえ」、「他人に家族の状況を知られたくない」、「苦しいと思っていても家族のことを気遣かって言えない」等で、そのようなことから外からは気付きにくい、大変難しい問題であるようです。子どもたちにとって、声に出して誰かに相談する事はとてもハードルの高いことです。でも同じ様な環境にある仲間や信頼できる大人たちとの関係がきっとそのハードルを超える助けになると考えていらっしゃいます。その様な考えから「木の根っこ」の方たちは、ケアラーである子どもや若者が日頃のケアから解き放たれ安心して自分らしく過ごせる場所、「ヤングケアラーズカフェ若葉」を開設されました。

現在江戸川区内には4箇所あります。

ヤングケアラーズカフェ 若葉・中央

第2土曜日 16時~18時

中央2-4-18 ほっと館1階

03-6823-8077

ヤングケアラーズカフェ 若葉・鹿骨

第1土曜日 16時~18時

鹿骨5-26-7

03-6823-8077

ひだまりcafe nappa

毎週日曜日 12時~18時

東葛西1-9-15

03-5605-8116

地域活動支援センター はるえ野

毎週月曜日 17時~19時

春江町2-41-8

03-5664-6070

ヤングケアラーの問題は、今日、明日にも私たちにも起こり得る問題です。それと気付いた時にはさり気ない気遣いができるよう心掛けたいと思います。

こどもの権利研究会第18回勉強会報告

保護司の活動について

日時 2025年2月9日(日) 14:30〜16:30

場所 江戸川区小松川さくらホール 和室2

講師 相良 定雄 氏

参加 9名

保護司は法務省の管轄で法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で犯罪や非行に陥った人たちの更生を行う目的を持った、地域で支える民間のボランティアです。江戸川区には、中央分区、小岩分区、小松川分区、葛西分区、東部分区、鹿骨分区があり、相良さんは鹿骨分区で分区長をしているそうです。

保護司としてのお仕事は、例えば刑期が3年の方が2年半で出所された場合、残りの半年を保護司の方が担っていかれるそうです。そのような方を対象者と呼ぶそうです。対象者の方が出所されますと、保護司と連絡を取り合い月2回会っていろいろ話を聞いたり、相談できるそうですが、中には次第に電話やメールでも連絡がとれなくなる対象者もいらっしゃるそうです。そうなりましたら保護司の方から東京保護観察所に連絡して、担当保護観察官が対象者を呼び出しこのようなことを続けると再度収容されますよと厳重に注意をされるそうです。又、薬物依存の方の更生も難しく例えば「自分は7年薬をやっていないからもう大丈夫」と思っていらした方も以前の仲間と、どこかで出会ってしまったりしますと、又、薬に手を出してしまう方もいるそうです。薬物依存で出所された方は月1回薬物犯罪者処遇プログラムを5回受けるそうですが、その時、尿検査で薬が出てしまうと再度収容されるそうです。保護司の方の任期は2年だそうですが、新たに保護司になられる方、保護司に興味のある方は、インターンシップを受講する事が出来ますが、少ないようです。相良さんは現在お二人の対象者の方を持っていらっしゃるそうですが、保護司の方のお仕事はボランティアとは言えない大変なお仕事でいらっしゃると思いました。

みんなと考える災害時の助け合い(視覚障がい者編)講座に参加

日時 2025年1月25日 13時〜16時

会場 江戸川消防署

主催 江戸川区福祉ボランティア団体協議会

後援 公益財団法人えどがわボランティアセンター

この講座に初めて参加させていただきましたが、とても多くの事を学ばせていただきました。

視覚障がい者の講話で、3名の方が、何歳ごろにどのような原因で視力をなくしたのかをお話しくださいました。そのうち2名の方の原因が、長年コンタクトレンズを使用していたためであり、眼球に傷をつけ視力を失ったそうです。このお話には本当に驚きました。

また、トイレで流水をする際、ハンドル式は手で触って探す事が簡単だったそうですが、最近はボタン式が多いため、どのボタンを押したら良いのかが触っても分からず、非常ベルを押してしまった事もありましたと、お話しくださいました。

晴眼者にとっては綺麗になって使い勝手が良くなったと思っている事も、視覚障がい者には不自由になっているのかもしれないのだと教えていただきました。

これからもっと、障がいのある方達に寄り添った生活をしていかなくてはいけないと思いました。

本当に多くの事を学ばせていただいた意義深い講座でした。参加して本当に良かったです。有難うございました。

江戸川区不登校を考える集い

江戸川区不登校を考える集い「不登校と多様な学びを考える」が11月30日(土)グリーンパレスで開催され、私たちも参加しました。

主催は、学びの多様化学校・東京シューレ学園で、最初に、学園長の奥地圭子さんの講演がありました。講演で印象に残っていたのは次の内容でした。

文科省の報告で2023年度小・中学生の34万人が不登校であると発表され、マスコミでも大きく報道された。2016年に教育機会確保法の制定により、不登校は問題行動ではないとされ、2023年に不登校特例校が学びの多様化学校と呼ばれるようになり、多様な学びの場が位置づけられた。

本来ならばどのこども達も「自分で決めていい」「自分のペースでいい」「スタッフはこどもの話をよく聞く」という安心できる学校がしめされなければならないが、東京シューレ中の方針として掲げている。

次に、社会人や大学生のシューレ中卒業生によるシンポジウムで、学校長の木村砂織さんにより進行されました。不登校になった頃の話、シューレ中の頃やっていた事、進路にあたり決めた事、不登校の時の気持ち等を話していただきました。自身の気持ちや体験を話していただいたのでとても心に伝わるものでした。

最後に不登校を考える親の会の紹介がなされ、終了しました。

多様な学びの場が学校の他、学校外にも広がりができていることを知ることができました。

参加者 小柳・角尾

第17回こどもの権利研究会報告

東京シューレ葛飾中学校「大葛祭」(文化祭)を見学して

「大葛祭」とても良かったです。

2024年11月2日(土)に葛飾区にある東京シューレ葛飾中学校の第18回「大葛祭」が開催され、呼びかけた数人と見学をしてきました。11:00からステージ第1部が始まり、オープニングと在校生のシンポジウムがあり、在校生の司会と奥地圭子学園長の進行で始まりました。シンポジウムは例年在校生と卒業生がシンポジストとして話していますが今回は在校生皆さんの話しでした。皆さん初めての経験で、ドキドキの様子でしたが、素直に話されており、とても好感が持てる内容でした。「シューレ中に入学した理由」「好きなこと」「これからどんなことをしたいか」「シンポジウムはどうでしたか」という問いかけで、「小学校の低学年から不登校になった」ことや、「シューレ中では週1回通学しあとは家庭で学習をして過ごしている。」「ギターが好きで、軽音楽部で活動したり、家で弾いたりする。」「シューレ中のスタッフと話すのが楽しい。」「高校から大学とへ進学したい。」等の話しを伺いました。

シンポジウム後は、学校説明の動画を見て午前の部が終了しました。 午後は、模擬店を見学しました。呼びかけた皆さんのからは、「こどもたちから直接話しを聞けて勉強になった。」との感想をいただきました。

(2024/11/11 角尾高行)

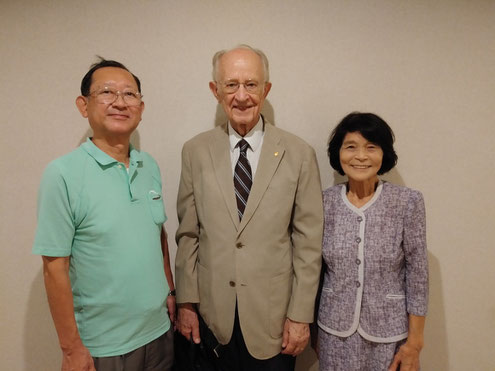

江戸川総合人生大学開学20周年記念式典にギッシュ先生ご臨席

2024年10月2日タワーホール船堀にて開学20周年記念式典が執り行われ、江戸川総合人生大学国際コミュニティ学科長として15年間お勤め下さいましたジョージ・W・ギッシュ先生がご臨席下さいました。卒業以来3年ぶりの再会でしたが、最後にお会いした時と全くお変わりなくお元気なお姿に安堵致しました。ギッシュ先生からは「その後ギッシュ隊がどの様な活動を続けているのか気になっておりましたが良い活動を続けて下さっていて大変嬉しいです。Energeticと言う言葉があります。これからもエネルギッシュに頑張って下さいね」と励ましのお言葉を頂きました。これからもギッシュ先生のお言葉通りエネルギッシュに活動を続けていく所存です。ギッシュ先生有難うございました。

第16回こどもの権利研究会に

インド人のNiloper nishaさんがパネラーとして参加

日時 2024年9月1日

場所 船堀コミュニティ会館

Nisyaさんは5年ほど前にインドからご主人と2人の子供さんと4人で来日され、現在ご家族4人で日本で生活をされていらっしゃいます。

この度こどもの権利研究会のパネラーとしてご出席下さり、インドの方達の日常生活についてお話下さいました。全く知らないインドの方達の生活を垣間見る事ができました。

又、Nishaさんがメンバーの皆さんにインドのSamosaというお菓子をご持参くださいましたので皆さんと「美味ですね」と言いながらいただきました。

尚Nisyaさんはインドでは歯科医師をされていらしっしゃいましたが日本でも歯科医師の資格を取得し歯科医院を開業したいと頑張っていらっしゃいます。

西葛西駅前でチラシを配布

日時 2024年8月1日 PM5:00〜PM5:30

場所 西葛西駅前

葛西警察署の交通課 佐々木主任さん、他1名とギッシュ隊より角尾、小柳の4人で英文での「自転車での交通ルール」のチラシを、会社帰りの外国人の方に配布させていただきました。思うようには受け取っていただけませんでしたが、21名の方に配布させていただきました。今後も継続させていただきたいと考えております。

葛西警察署によるインド人の人達への日本での交通安全指導の講習会

日時 2024年5月18日

場所 江戸川区清新町コミュニティ会館

近年の日本には多国籍の人たちが大勢生活をしております。皆さんに日本で生活をしていただくには日本での交通ルールを守って安全に生活をしていただきたいとの思いで今回の講習会を企画させていただきました。当日は葛西警察署より交通課吉野係長にご指導いただきインド人協会の会長Mr.cyandrani氏、副会長Mrs.IndiraBhatt氏にもご出席いただきました。インド人協会の会長が同時通訳をして下さりとても有意義な良い会となりました。インドの皆さんも会長の通訳を頷きながらお聞きくださり、また当日は土曜日ということもあったので子供さんたちも参加してくださったとても楽しい会となりました。今後もこの様なイベントを企画させていただきたいと思います。お力添えをいただきました皆様本当にありがとうございました。